Une longue amitié

Ce sont deux femmes âgées, assises dans l’ombre protectrice des hauts murs blancs d’une cour carrelée de larges tomettes rouges. Elles parlent d’une voie contenue pour ne pas réveiller deux jeunes enfants qui dorment, côte à côte, sur un petit matelas recouvert d’une étoffe aux motifs colorés et zigzagants. Entre elles, sur une table basse, une cafetière parfume encore un peu l’endroit, Dans une assiette, du miel suinte d’un morceau de zlabia comme la sève d’une branche brisée.

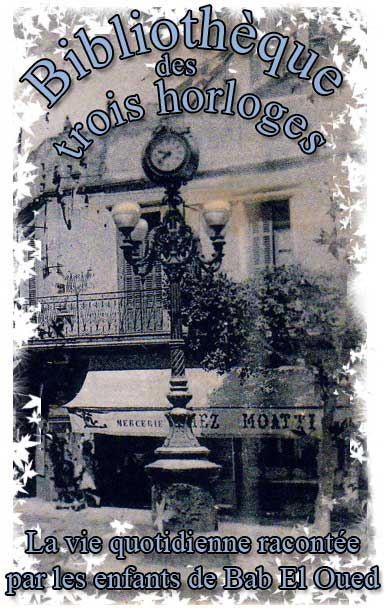

Elles discutent de la vie. De ces faits importants ou pas qui accompagnent leurs existences et bâtissent leurs quotidiens. Le prix des figues au marché. Le dernier siroco. La bonne poule achetée chez Khader et qui a fait deux repas. La couleur du coupon de tissu chez Moatti. Le mariage de la fille de Candida. La mort de l’un, la naissance de l’autre. Elles comparent leurs expériences. Elles s’échangent des adresses, comme des secrets. Elles passent en revue leurs souvenirs communs pour mieux les ancrer dans leur mémoire. Elles resplendissent de bonheur quand elles évoquent leurs petits enfants. Elles sont humbles quand elles parlent d’elles, mais, pour la petite fille ou le petit fils, elle se hausse d’une taille, leurs yeux brillent et elles perdent toute objectivité. Elles basculent dans cette fierté émouvante qui contamine toutes les grands-mères du monde. Elles installent des moments de silence quand, sur le petit matelas, les enfants s’agitent. Puis quand elles sont certaines que le sommeil n’est pas brisé elles reprennent la conversation avec leurs voix comme des prières.

Dans le calme de cette cour elles semblent si proches l’une de l’autre qu’elles paraissent être sœurs. Sœurs elles le sont forcément un peu. Elles se connaissent depuis longtemps. Depuis l’époque de leur jeunesse à plus de quarante années de là. Durant tout ce temps elles ont partagé joies et peines. Tout ce qui a blessé le cœur de l’une a égratigné celui de l’autre. Le rire de l’une a fait sourire l’autre. Elles ont échangé des présents au mariage des enfants. Pour combattre la maladie ou accompagner un mort, chacune a imploré Dieu pour la famille de l’autre.

Les hauts murs blancs isolent cette cour. La chaleur étouffe la ville, mais ici il fait encore frais. La rumeur acide des affrontements naissants dans le pays ne parvient pas à troubler le calme de cette sorte de cloître. Là le temps ne vous pousse pas dans le dos. Ici rien ne peut arriver. Peut-on espérer un meilleur endroit pour discourir sur la vie ?

Elles bavardent, mais ne sont pas inactive. Une coud l’ourlet d’un pantalon, l’autre tricote une layette en laine bleue. Une porte à son cou la main de Fatma, l’autre une fine croix d’or.

Leurs façons de vivre ne sont pas totalement identiques. Pour chacune d’elle il y a la force de la tradition, la différence des religions, le poids des préjugés et les exigences de la communauté. Ce sont des femmes simples. Elles s’attachent à ce qui peut les unir et se détournent de ce qui peut les diviser.

Elles vivent en harmonie, respectueuses l’une de l’autre, protégées par les hauts murs blancs. Tout est paisible… Hélas, plus pour très longtemps.